Fr, 27.03.2015 - 06:49 — Gottfried Schatz

![]()

Am 12. März 2015 wurde die Universität Wien 650 Jahre alt. Gottfried Schatz, einer der herausragendsten Biochemiker unserer Zeit (und einer der Hauptautoren des ScienceBlog), hat anlässlich des Eröffnungsfestaktes den Festvortrag gehalten. Es wurde ein Plädoyer für eine Universität, die Bildung anstelle bloßer Ausbildung vermittelt, die zu kritischem Hinterfragen und innovativem, kreativem Denken motiviert und langfristige Forschung – Grundlagenforschung – als eine ihre wesentlichen Aufgaben sieht. Der Vortrag ist im Folgenden ungekürzt widergegeben. (Einige wenige Untertitel und Abbildungen wurden von der Redaktion eingefügt.)

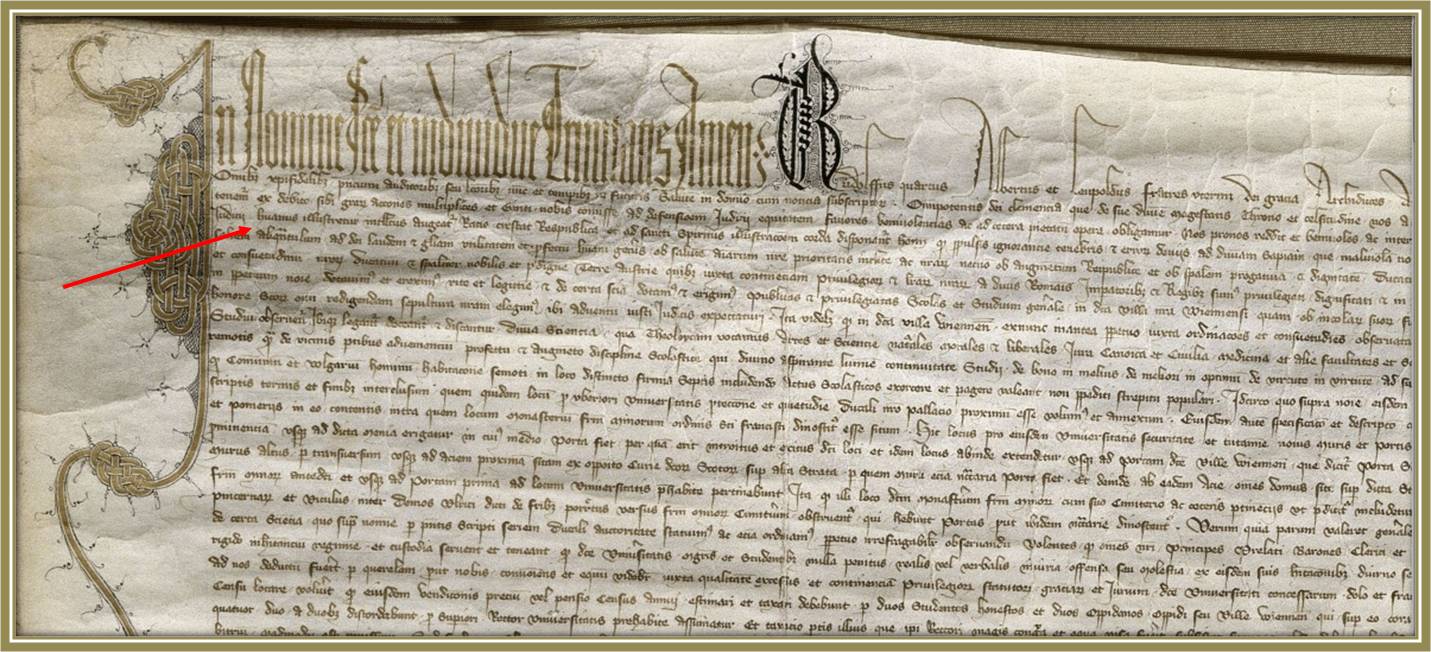

Am 12. März des Jahres 1365 unterzeichneten Herzog Rudolf IV. und zwei seiner Brüder die Stiftungsurkunde für eine Wiener Universität. Leicht gekürzt in heutiges Deutsch übertragen lautet das Stiftungsziel: «…damit Gemeinwohl, gerechte Gerichte, menschliche Vernunft und Bescheidenheit zunehmen und wachsen und … ein jeder weise Mensch vernünftiger, und ein unweiser zu menschlicher Vernunft … gebracht … werde.»

Ausschnitt aus dem Stiftbrief der Universität Wien, 12.03.1365 (lateinische Fassung). Pergament 63 x 79 cm, der rote Pfeil weist auf den Anfang des Zitats hin (Quelle: Geschichte der Universität Wien, lizenziert unter ; voller lateinischer Text: https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:45858/bdef:Content/get)

Die grossartige humanistische Vision dieser Stiftung zeigt sich in einem Vergleich mit den verschiedenen, angelsächsisch nüchternen Gründungsurkunden der Universität Cambridge. Die Urkunde von 1231 verlieh zum Beispiel dem Lehrkörper unter anderem das Recht, die Mieten für die Wohnhäuser am Universitätsgelände zu bestimmen, seine Mitglieder selbst zu bestrafen und gewisse Steuern nicht zu bezahlen. Wenige Jahre später erlaubte eine päpstliche Urkunde den Dozierenden und Absolventen zudem, überall in der Christenheit zu lehren.

Seit Rudolf IV und seinen Brüdern hat es Immanuel Kant und den Universitätsreformer Wilhelm von Humboldt gegeben und so wage ich es, den Stiftungszweck der Universität Wien für mich so zu interpretieren: Die Universität möge Menschen das Vertrauen in den eigenen Verstand geben und sie ermutigen, allgemein akzeptierte Dogmen und vorgefasste Meinungen zu hinterfragen. Sie soll ein Reinigungsbad sein, das von anerzogenen Vorurteilen befreit.

Bildung oder Ausbildung?

In dem eben zitierten Kernstück von Rudolfs Stiftungsurkunde fehlt das Wort «Wissen». Ich finde dies bemerkenswert. Die Gründer der Wiener Universität setzten also nicht so sehr auf Ausbildung, sondern auf Bildung.

Doch was ist Bildung?

Für den britischen Staatsmann Lord Halifax war sie das, was übrig bleibt, wenn man vergessen hat, was man einmal gelernt hat. Bildung ist Bescheidenheit und Offenheit gegenüber Neuem. Der Weg zu ihr führt zwar über das Wissen, doch sie hat mit diesem nur wenig gemein.

Unsere Universitäten täten gut daran, die Botschaft von Rudolfs Stiftungsurkunde auch heute noch als Wahlspruch zu wählen. Doch zunächst sollten wir unserem heutigen Geburtstagskind zu seiner langen und bewundernswerten Erfolgsgeschichte gratulieren. Es gibt wohl nur wenige Universitäten, an denen so viele bedeutende Menschen gelehrt haben. Noch eindrücklicher ist die Liste derer, welchen die Universität Wien alma mater war; das große Erbe und den Genius Österreichs zeigt nichts überzeugender als diese Absolventen.

Aber hat die Universität Wien uns Österreicher bescheidener und vernünftiger gemacht? Hat sie uns vor irrationalen Dogmen, Faschismus und Rassenhass bewahrt?

Als Orte der Wissenschaft hätten Universitäten gegen diese Bedrohungen immun sein müssen, denn Wissenschaft fordert emotionsloses, rationales und skeptisches Denken. Doch spätestens seit Anfang des vorigen Jahrhunderts begannen die meisten Universitäten, einseitig auf Ausbildung zu setzen und ihren Bildungsauftrag zu vernachlässigen. Sie entwickelten sich immer mehr zu Orten der reinen Wissensvermittlung, zu Berufsschulen, und es hat den Anschein, dass die Bologna-Reform diesen Prozess beschleunigt hat.

Das Resultat dieser Entwicklung ist der gut ausgebildete, aber ungebildete Wissenschaftler. Unsere Universitäten vergaßen, dass Wissen und Wissenschaft sehr unterschiedliche Charaktere besitzen, die einander oft im Wege stehen. Vielleicht ist dies ein unglückliches Erbe der von Maria Theresia und Joseph II ab 1749 in Angriff genommenen Universitätsreform. Diese setzte einseitig auf eine straff organisierte Wissensvermittlung und vernachlässigte die wissenschaftliche Forschung - also das eigenständige und kritische Denken.

Wissenschaft beschäftigt sich aber nicht vorrangig mit Wissen, sondern mit Unwissen

Sie will dieses Unwissen in Wissen verwandeln, wobei ihr der Akt der Umwandlung meist wichtiger ist als das Ergebnis. Für die meisten Forscher ist das von ihnen geschaffene Wissen ein Nebenprodukt, dessen Verwaltung und Weitergabe sie gerne anderen überlassen. Ein Lehrbuch der Biochemie ist für sie nicht «Biochemie», sondern die Geschichte der Biochemie - eine Zusammenfassung dessen, was sie bereits wissen oder zumindest wissen sollten. Echte Biochemie ist für sie ein überraschendes Resultat im Laboratorium, ein wichtiger Hinweis von Fachkollegen, oder ein Vortrag über eine neue Entdeckung.

Die Heimat des Forschers ist nicht das gesicherte Wissen, sondern dessen äusserste Grenze, wo Wissen dem Unwissen weicht.

In der Realität des wissenschaftlichen Alltags beschäftigen sich dennoch die meisten Wissenschaftler mit dem Verwalten und der Weitergabe von Wissen und nur eine kleine Minderheit, nämlich die aktiven Forscher, verwandelt Unwissen in Wissen. Und in dieser Minderheit ist es wiederum nur eine winzige Elite, der es vergönnt ist, das höchste Ziel eines Wissenschaftlers zu verwirklichen. Dieses Ziel ist, neues Unwissen zu schaffen: Etwas zu entdecken, von dem wir nicht wussten, dass wir es nicht wussten.

Als Gregor Mendel die Einheiten der Vererbung, Sigmund Freud das Unterbewusste, und Albert Einstein das Relativitätsprinzip entdeckten, eröffneten sie uns geheimnisvolle neue Welten des Unwissens, deren Erforschung unser Weltbild entscheidend veränderte.

Wissenschaft revolutioniert

Wissenschaft ist keine Hüterin von Stabilität und Ordnung, sondern eine unverbesserliche Revolutionärin, die unablässig kreative Unruhe stiftet. Sie macht unser Leben nicht ordentlicher oder ruhiger, sondern freier und interessanter. Innovative Wissenschaft missachtet Dogmen und verunsichert, ebenso wie innovative Kunst. Deswegen unterdrücken totalitäre Staaten stets beide. Der sowjetische Dichter Ossip Mandelstam soll Stalins Kulturterror mit folgenden bitteren Worten kommentiert haben: «Wie glücklich sind wir doch, dass unser Staat Dichtung so sehr liebt, dass er wegen eines Gedichtes Menschen ermordet». Und Ivan Maisky, der damalige Sowjet-Botschafter in Grossbritannien, sagte im Jahre 1941 ganz ohne Bitterkeit und mit voller Überzeugung: «In der Sowjetunion hat es keinen Platz für freie Wissenschaft».

Wissen ist keine Ware,

die man fein säuberlich verpacken, etikettieren, und für alle Zeiten sicher ablegen kann. Wissen gleicht eher einem Zoo ungezähmter Tiere, die gegen ihre trennenden Käfiggitter anrennen, diese oft niederreißen und dann unerwartete Nachkommen zeugen. Jean Paul Sartre hat gesagt: «Nicht wir machen Krieg; der Krieg macht uns».

Ähnliches gilt für unser Wissen. Unter dem Ansturm der wissenschaftlichen Forschung verändert es sich ohne Unterlass - und verändert damit auch uns. Wir können unser Wissen zwar kurzfristig im Zaum halten oder sogar verfälschen, doch auf lange Sicht ist es immer stärker als wir. Es gehorcht seinen eigenen Gesetzen, die wir weder genau kennen noch ändern können. Das Victor Hugo zugeschriebene Zitat «Nichts ist unwiderstehlicher als eine Idee, deren Zeit gekommen ist» ist zwar nicht authentisch, deswegen aber nicht weniger wahr.

Dass unser Wissen nie endgültig ist, klingt für uns Wissenschaftler jedoch nicht so bedrohlich wie vielleicht für andere.

Wie ich bereits erwähnte, haben wir zu Wissen ein gespaltenes Verhältnis: wir setzen zwar alles daran, es zu schaffen, doch sobald wir es geschaffen haben, misstrauen wir ihm und hinterfragen es ohne Unterlass. Der Besitz von Wissen ist uns weniger wichtig als die Überzeugung, dass wir es durch Beobachtung und kritisches Denken stets neu schaffen können. Wissen ist ein Kind der Vergangenheit und kann in einer unablässig sich wandelnden Welt nie die Zukunft sichern. Dies kann nur die stets junge Kraft wissenschaftlichen Denkens, die in allem Gegenwärtigen die Hypothese des Zukünftigen sucht.

Intellektueller Mut

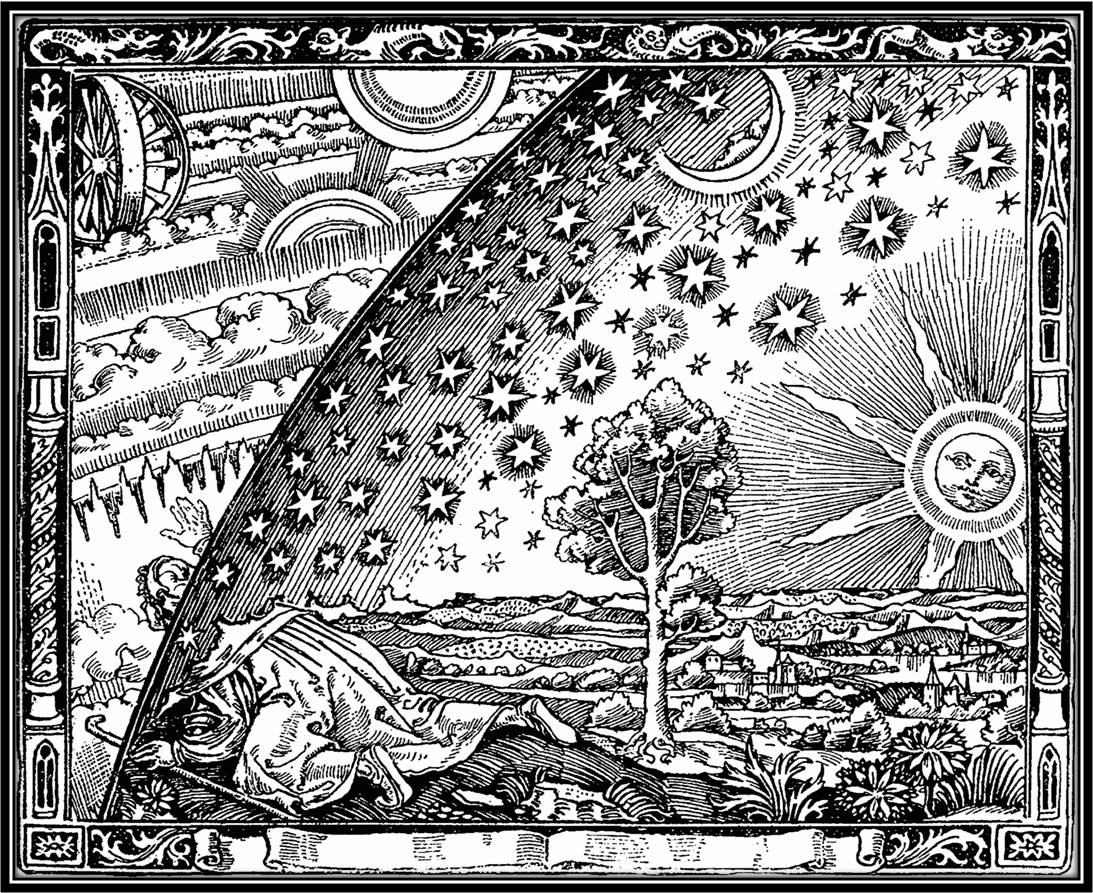

Dazu braucht es Menschen mit neuen Ideen, die überliefertes Wissen und Dogmen anzweifeln und bereit sind, gegen den Strom zu schwimmen, denn nur wer gegen den Strom schwimmt, kann neue Quellen des Wissens entdecken. Es braucht Menschen, die sehen, was jeder sieht, dabei aber denken, was noch niemand gedacht hat. Es braucht Menschen, die intuitiv erkennen, dass der von allen gesuchte Weg von A nach C nicht über B führt - wie jeder vermutet - sondern über X oder Z. All dies erfordert intellektuellen Mut. Er ist die wichtigste Gabe eines Forschers. Und diese Gabe zeigt sich vor allem in jungen Menschen. In Wissenschaft und Kunst ist die unbekümmerte Naivität der Jugend oft klüger als das Wissen des Alters. Echte Forscher zögern nicht, gefährliche Gewässer anzusteuern, wenn diese ihnen neues Wissen versprechen. Der amerikanische Gelehrte John A Shed hat diesen Forschern folgende Worte ins Stammbuch geschrieben: «A ship in harbor is safe; but that’s not what ships are made for». Auf Deutsch etwa: «Ein Schiff im Hafen ist sicher; doch deswegen baut man keine Schiffe.»  Intellektueller Mut. Interpretation des «Holzstichs des Flammarion» (unbekannter Künstler aus Camille Flammarion, L'Atmosphere: Météorologie Populaire, Paris, 1888; Bild: Wikipedia)

Intellektueller Mut. Interpretation des «Holzstichs des Flammarion» (unbekannter Künstler aus Camille Flammarion, L'Atmosphere: Météorologie Populaire, Paris, 1888; Bild: Wikipedia)

Wie könnten unsere Universitäten diesen Mut vermitteln?

Sicher nicht durch Vorlesungen und Seminare, sondern durch Lehrende, die diesen Mut besitzen und den Studierenden als persönliches Vorbild dienen. Solche persönlichen Vorbilder sind das wichtigste Geschenk einer Universität an ihre Studierenden, doch leider wählen wir unsere Lehrenden fast ausschließlich nach wissenschaftlicher Vorleistung aus. Es gibt keinen Grund, dies nicht zu ändern, doch alte Gewohnheiten und Mutlosigkeit halten sich zäh und es wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir in unseren Berufungsverfahren der Persönlichkeit der Kandidatinnen und Kandidaten genügend Augenmerk schenken.

Wissenschaft erfordert die Weitergabe von Wissen und schließt deshalb immer auch die Lehre ein. Diese darf sich jedoch nicht auf reine Wissensvermittlung beschränken. Sie muss die Studierenden auch lehren, Probleme rational zu analysieren und selbstständig und innovativ zu lösen. Dies geht aber nicht ohne wissenschaftliche Forschung. Die von Humboldt geforderte Einheit von Lehre und Forschung ergibt sich so ganz von selbst.

Wissen ist wertvoll, doch wir dürfen es nicht überbewerten. Unsere Schulen, unsere Universitäten und auch unsere Forschungspolitiker setzen zu einseitig auf Wissen und ersticken dabei oft das unabhängige und kritische Denken – also die Wissenschaft.

Die breite Öffentlichkeit und leider auch viele staatliche Forschungsexperten meinen, Forschung sei ein streng logischer Vorgang, in dem die Forschenden geduldig Stein auf Stein setzen, bis das minutiös vorausgeplante Gebäude beendet ist. Innovative Forschung ist jedoch genau das Gegenteil: Sie ist intuitiv, kaum planbar, voller Überraschungen und manchmal sogar chaotisch - genauso wie innovative Kunst. Innovative Kunst und Wissenschaft sind keine Spaziergänge auf freigeräumter Straße, sondern Expeditionen in die unbekannte Wildnis, in der sich Künstler und Forscher oft verirren. Wo Ruhe und Ordnung herrschen, sind die Karten bereits gezeichnet und die schöpferischen Forscher bereits woanders - nämlich dort, wo ihre Intuition sie hingeführt hat.

Weg vom kurzfristigen Denken…

Die von Rudolf IV und seinen Brüdern angestrebte Vernunft beinhaltet auch langfristiges Denken. Wir Menschen sind wahrscheinlich die einzigen Lebewesen, die dazu bewusst fähig sind. Doch unsere menschliche Spezies ist erst etwa 200.000 Jahre alt und unsere noch jungen Gehirne haben Mühe, langsame oder exponentiell sich beschleunigende Vorgänge intuitiv zu begreifen. Kurzfristiges Denken regiert deshalb die Welt. Politik und Wirtschaft denken selten weiter in die Zukunft als einige Jahre - bis zur nächsten Wahl oder zur nächsten Ernennung des Verwaltungsrates.

In dieser Welt des kurzfristigen Denkens sollte es eine Hauptaufgabe unserer Universitäten sein, langfristig zu denken und langfristig zu forschen. Wo sonst denken Menschen heute darüber nach, was in 50 oder 100 Jahren geschehen könnte? Wenn unsere Universitäten diese Langfristigkeit vergessen und sich für kurzfristige Ziele instrumentalisieren lassen, sollte man sie am besten schließen.

…hin zur langfristigen Grundlagenforschung

Ich richte an die hier anwesenden Vertreter von Politik und Verwaltung die eindringliche Bitte, unser heutiges Geburtstagskind forschen zu lassen und es nicht mit Programmen oder anderen finanziellen Anreizen dazu zu verleiten, etwas zu erforschen. Langfristige Grundlagenforschung bereitet den Boden für die technologischen Neuerungen von morgen vor. Sie wird nicht innovativer, wenn man ihr ein eng umrissenes und damit kurzfristiges Ziel vorgibt. Im Gegenteil, wirklich innovative Forschung schafft sich erst ihre eigenen Ziele. Wenn man ihr diese Ziele von Anfang an vorschreibt, kann die Forschung gar nicht innovativ sein.

Ist das wissenschaftliche Arroganz?

Nein, das hat mit der Eigenart und der Verletzlichkeit menschlicher Kreativität zu tun. Eine Gesellschaft, die aus Ungeduld nur auf angewandte Forschung setzt, wird bald nichts mehr haben, was sie anwenden kann. Auch angewandte Forschung ist wichtig, doch sie sollte nicht an Universitäten, sondern so weit wie möglich in der Privatindustrie, an Fachhochschulen und Technischen Hochschulen und in nichtuniversitären Forschungsinstituten erfolgen.

Eine ideale Universität

Und schliesslich: Eine dynamische und erfolgreiche Universität sollte die ihn ihr bestehenden Unterschiede nicht übertünchen, sondern als Stärke empfinden.

Altersunterschiede sollten nicht als Grundlage für Hierarchie, sondern als Quelle der Inspiration dienen. An einer idealen Universität sollte man Lehrende und Studierende kaum voneinander unterscheiden können. Beide sollten gemeinsam forschen und miteinander und voneinander lernen.

Wir sollten auch Unterschiede zwischen den einzelnen Universitäten nicht als Problem, sondern als Reichtum betrachten. Leider bemühen sich Politik und Verwaltung, diese Unterschiede durch ein Übermaß an Organisation und Koordination so weit wie möglich auszugleichen.

Organisation ist jedoch der Feind von Innovation, und Koordination der Feind von Motivation.

Deshalb sind fast alle dieser Organisations- und Harmonisierungsbestrebungen gefährlich. An einer gut geführten Universität sollte, (extrem formuliert,) jeder Entscheid letztlich ad hoc erfolgen, also einmalig sein. Dies mag kurzfristig die Effizienz verringern; langfristig erhöht es jedoch die Effektivität und damit die Nachhaltigkeit. Dazu braucht eine Universität aber nicht nur eine Verwaltung, sondern auch eine starke und entscheidungsfähige Regierung. Es ist eine der größten Herausforderungen der modernen Universität, eine solche starke Regierung im Einverständnis mit den Dozierenden und Studierenden zu schaffen.

Möge es der Universität Wien gelingen, dem Stiftungsziel Rudolfs IV und dem Erbe Immanuel Kants gerecht zu werden und nicht nur Wissen, sondern auch Vernunft, Bescheidenheit und den Mut zum eigenen Denken zu vermitteln. Dies ist heute schwerer denn je, ist doch Wissenschaft für große Teile unserer Gesellschaft nur eine Quelle neuer Technologien, wirksamer Medikamente und wirtschaftlichen Wachstums.

Wissenschaft ist jedoch viel mehr.

Sie ist ein langfristiger Vertrag zwischen den Generationen. Erst dieser Vertrag gibt unserer westlichen Kultur Bestand. Universitäten sind Hüterinnen dieses Vertrags und damit Hüterinnen unserer Zukunft. Rainer Maria Rilke erinnert uns daran mit folgenden Worten:

Was unser Geist der Wirrnis abgewinnt, kommt irgendwann Lebendigem zugute; wenn es auch manchmal nur Gedanken sind, sie lösen sich in jenem großen Blute, das weiterrinnt...

Und ist‘s Gefühl: wer weiß, wie weit es reicht und was es in dem reinen Raum ergiebt, in dem ein kleines Mehr von schwer und leicht Welten bewegt und einen Stern verschiebt.

Festvortrag von Gottfried Schatz am 12. März 2015 aus Anlass des 650-jährigen Gründungsjubiläums der Universität Wien. http://www.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/startseite/650/Dokumente/R..

Weiterführende Links

Eine umfassende Darstellung der Geschichte der Universität Wien findet sich unter: http://geschichte.univie.ac.at/

Es ist ein Projekt des Bibliotheks- und Archivwesen unter redaktioneller Leitung des Archivs der Universität Wien in Kooperation mit dem Forum ‚Zeitgeschichte der Universität Wien‘‘ und soll als „Work in Progress“ mit neuen Beiträgen laufend ergänzt werden. Gegliedert in sieben Themenkreise sind dies zur Zeit über 90, zum Teil reichbebilderte Artikel, welche sich von der Gründung der Universität an mit dem gesamten Zeitraum der 650-jährigen Universitätsgeschichte auseinandersetzen.

Im ScienceBlog

- Printer-friendly version

- Log in to post comments