Fr, 18.07.2025 — Ricki Lewis

Zahlreiche Umwelt- und genetische Faktoren spielen bei der Entstehung der atopischen Dermatitis (AD), einer Hauterkrankung, die weltweit zur hohen Beeinträchtigung des normalen beschwerdefreien Lebens führt, eine Rolle. Eine neue umfassende Analyse der Wechselwirkungen zwischen den 24 am stärksten AD-assoziierten genetischen Varianten und 18 frühkindlichen Umweltfaktoren bringt Licht in die Frage, warum manche Kinder als Reaktion auf Umwelteinflüsse AD entwickeln, andere hingegen nicht. Personen mit bestimmten Varianten eines für die Funktion von Immunzellen wichtigen Proteins (IL7R) hatten ein erhöhtes Risiko für AD, das aber nicht vorhanden war, wenn im frühkindlichen Alter Kontakt mit einem Hund stattgefunden hatte.*

Rund 100 Millionen Erwachsene und 100 Millionen Kinder leiden weltweit an der häufigsten Form von Ekzemen, der atopischen Dermatitis (Neurodermitis, in den US häufig als Exzema bezeichnet), die sich durch gerötete, schuppige und juckende Haut äußert. Abbildung 1 zeigt den Arm eines Kindes mit den typischen Hauterscheinungen und den durch den Juckreiz verursachten Kratzspuren (von Redaktion eingefügt).

|

Abbildung 1. Arm eines Kindes mit atopische r Dermatitis. Charakteristisch sind Rötung, Bläschen, Schuppenbildung und Kratzspuren auf Grund des starken Juckreizes. (Bild von Redn. eingefügt: Jesus Hernandez, https://s3.amazonaws.com/static.wd7.us/c/ce/Atopic_dermatitis_child.jpgLizenz cc-by-sa) |

Atopische Dermatitis (AD) resultiert aus einer abnormalen Immunreaktion auf eine Substanz, ein Allergen, das an sich keine Gefahr darstellt. Die genauen Ursachen der atopischen Dermatitis (AD) sind noch nicht gut verstanden; eine neue Studie, weist nun auf einen unerwarteten Schutzfaktor hin: den Besitz eines Hundes [M.Standl et al., 2025].

Allergien wie AD entstehen durch komplexe Wechselwirkungen zwischen genetischen und umweltbedingten Faktoren. Der neue, in der Fachzeitschrift Allergy erschienene Bericht stammt von einem großen international zusammengesetzten europäischen Team, das von der Innovative Medicines Initiative 2 (JU) der Europäischen Union und der Europäischen Pharmazeutischen Industrie (EFPIA) gefördert wurde (Anm. Redn.). Um mögliche Faktoren zu identifizieren, die zur Entstehung von AD beitragen, haben die Forscher die Ergebnisse vieler Studien zusammengetragen und analysiert.

Gene versus Umweltfaktoren

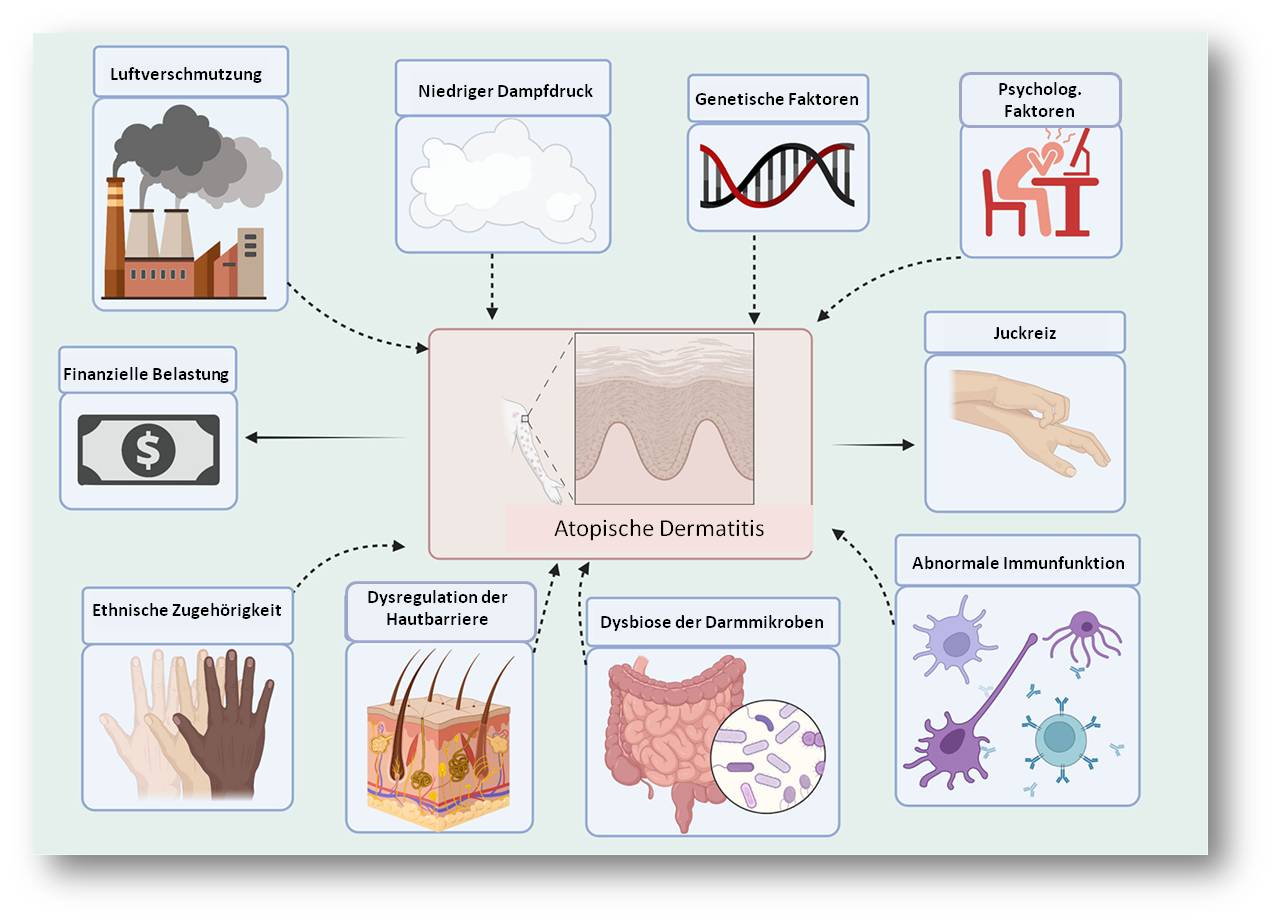

AD hat eine "komplexe Charakteristik", dies bedeutet, dass sowohl Umweltfaktoren als auch genetische Veranlagung zur Entstehung der Erkrankung beitragen. Abbildung 2 fasst wesentliche Faktoren zusammen (von Redn. eingefügt).

Da Gene für Proteine kodieren, kann die Analyse der Proteine am Ort des Geschehens – der Haut – Aufschluss darüber geben, was auf der DNA-Ebene vor sich geht. Beispielsweise löst ein großes Protein namens Filaggrin AD aus, wenn nur halb so viel wie normal davon vorhanden ist. Bei normaler Menge versorgen die aus dem Abbau von Filaggrin entstehenden Aminosäuren die Haut mit Feuchtigkeit, beruhigen sie und halten Reizstoffe, Krankheitserreger und Allergene fern. Ist zu wenig Filaggrin vorhanden, kommt es jedoch zu Hautrissen. Allergene dringen tiefer in die Hautschichten ein, wo sie die dendritischen Zellen des Immunsystems aktivieren und damit die Entzündung auslösen, die der AD zugrunde liegt.

|

Abbildung 2. Faktoren, die zur Entstehung von atopischer Dermatitis beitragen; für diese sind enormer Juckreiz und auch finanzielle Belastung charakteristisch. (Bild von Redn. in modifizierter Form eingefügt aus: Annie Xie et al., Front. Cell. Infect. Microbiol. 13:1137275. doi: 10.3389/fcimb.2023.1137275. Lizenz cc-by.) |

In einkommensstarken Ländern sind etwa 20 % der Kinder und 10 % der Erwachsenen von AD betroffen. Dass die Erkrankung in diesen Teilen der Welt in den letzten drei Jahrzehnten häufiger geworden ist, deutet - abgesehen von der genetischen Veranlagung - auch auf wichtige Umweltfaktoren als Auslöser hin. Und das bedeutet, dass Prävention möglich ist – wir haben ja mehr Kontrolle über Umweltfaktoren als über vererbte Faktoren.

Um die hinter AD stehenden Gen-Umwelt-Wechselwirkungen zu identifizieren, wurden in der neuen Studie Daten aus 16 europäischen Studien analysiert. Die Forscher haben sich dabei auf 24 Stellen im Genom konzentriert sowie auf 18 „Umweltfaktoren der frühen Lebensphase“ während der Schwangerschaft der Mutter und im ersten Lebensjahr des Kindes, die mit der Entwicklung der Hauterkrankung assoziiert werden. Die Assoziation blieb auch aufrecht, als zehn weitere Studien in Betracht gezogen wurden und Modelle der AD in Kulturen von Hautzellen im Labor untersucht wurden.

Aus der Analyse von zunächst 25.339 Personen ergaben sich sieben mögliche Umweltfaktoren, die mit AD in Verbindung gebracht werden können: Die Einnahme von Antibiotika, der Besitz einer Katze, eines Hundes, das Stillen, ältere Geschwister, Rauchen und Hygienegewohnheiten.

Bei einer erneuten Analyse an weiteren 254.532 Personen stellte man fest, dass der Kontakt mit Hunden mit einem fehlenden Auftreten von AD assoziiert ist. Und umso früher der Kontakt mit Hunden erfolgte, desto größer war offenbar der Schutz.

Wie können Hunde vor AD schützen?

Wenn Wissenschafter Evidenz ansammeln, um eine Hypothese zu stützen oder zu widerlegen, besteht der nächste Schritt darin, erneut eine Hypothese aufzustellen – auf molekularer Ebene: Wie schafft es ein Hund AD in Schach zu halten? Nach welchem Mechanismus?

Es stellt sich nun heraus, dass den Hundebesitzern in den Studien eine bestimmte DNA-Sequenz auf dem Chromosom 5 in der Nähe eines wichtigen Gens des Immunsystems, das Entzündungen auslöst, gemeinsam ist. Dieses Gen kodiert für das Protein Interleukin-7-Rezeptor (IL7R). Menschen mit zwei Kopien der veränderten DNA-Sequenz produzieren weniger IL7R in den Hautzellen, was sie anfällig für AD macht – doch irgendwie mildert der Besitz eines Hundes diesen Effekt.

Die Ergebnisse wurden durch Befunde im Labor bestätigt: Wenn menschliche Hautzellen mit der genetischen Variante des IL7R molekulare Signale von einem Hund erhielten, die an sich eine Allergie auslösen könnten, unterdrückten sie stattdessen Entzündungsreaktionen in der Haut.

Die Studien zusammengenommen deuten darauf hin, dass IL7R eine Zielstruktur (Target) zur Behandlung oder vielleicht sogar zur Verhinderung von AD sein könnte – obwohl es vielleicht einfacher wäre, sich einen Hund anzuschaffen!

Die Erstautorin der Studie, Marie Standl vom Helmholtz-Zentrum München erklärte: „Diese Studie bringt Licht in die Frage, warum manche Kinder als Reaktion auf Umwelteinflüsse AD entwickeln, andere hingegen nicht. Nicht jede Präventionsmaßnahme wirkt bei jedem – und genau deshalb sind Gen-Umwelt-Studien so wichtig. Sie helfen uns, besser personalisierte und wirksamere Präventionsstrategien zu entwickeln.“

Abschließender Kommentar

Eine große Einschränkung dieser ansonsten eleganten Studie besteht darin, dass die Daten von einer weißen, europäischen Population stammen. Es wird noch einige Jahre und realistischere Untersuchungen dauern, bis Bevölkerungsdatenbanken die Realität der genetischen Vielfalt des Menschen besser widerspiegeln – dass nämlich Menschen der globalen Mehrheit – Nicht-Weiße – 85 Prozent der menschlichen Bevölkerung ausmachen.

Marie Standl et al., Gene–Environment Interaction Affects Risk of Atopic Eczema: Population and In Vitro Studies. Allergy, , 2025; 0:1–12. https://doi.org/10.1111/all.16605

*Der Artikel ist erstmals am 12.Juni 2025 in PLOS Blogs - DNA Science Blog unter dem Titel " Owning A Dog May Protect Against Eczema " erschienen (https://dnascience.plos.org/2025/06/12/owning-a-dog-may-protect-against-eczema/) und steht unter einer cc-by Lizenz . Die Autorin hat sich freundlicherweise mit der Übersetzung ihrer Artikel durch ScienceBlog.at einverstanden erklärt. Die Übersetzung folgt so genau als möglich der englischen Fassung. Abbildungen 1 und 2 wurden von der Redaktion eingefügt.

- Printer-friendly version

- Log in to post comments