Mit dem Herzen sehen: Wie Herz und Gehirn kommunizieren

Mit dem Herzen sehen: Wie Herz und Gehirn kommunizierenDo. 01.12.2022— Susanne Donner

Hirn und Herz kommunizieren miteinander über das autonome Nervensystem und über Botenstoffe und beeinflussen einander massiv. Im Gehirn existiert ein Abbild des Herzens: Der Herzschlag ist dort über das Herzschlag-evozierte Potential (HEP) repräsentiert. Mit dem Herzschlag ändert sich unsere Wahrnehmung und sogar unsere Neigung zu Vorurteilen. Umgekehrt wirken sich psychische Belastungen sowie neurologische Erkrankungen auf die Herzgesundheit aus. Die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Susanne Donner fasst die faszinierenden Ergebnisse dieser neuen Forschungsrichtung zusammen.*

Die 85 Männer ahnten nicht, dass sie sich auf ein Experiment eingelassen hatten, das später in die Lehrbücher der Psychologie eingehen würde. Ein Teil von ihnen überquerte auf einer stabilen Holzbrücke den kanadischen Capilano Canyon. Eine andere Gruppe musste über eine schwankende Hängebrücke auf die andere Seite gelangen. Festhalten konnten sie sich bei dieser furchteinflößenden Überquerung nur an zwei Drahtseilen. Links und rechts ging es 70 Meter in die Tiefe.

Auf der Mitte der beiden Brücken wartete jeweils eine attraktive Frau. Die Probanden sollten in ihrem Beisein einen Fragenbogen ausfüllen und einen Text schreiben. Für weitere Fragen bot die Frau ihre private Rufnummer an.

Mit dem Experiment wollten Donald Dutton und sein Kollege Arthur Aron von der University of British Columbia in Vancouver herausfinden, ob die aufregende Brückenüberquerung die Wahrnehmung und das Verhalten gegenüber der attraktiven Mitarbeiterin beeinflusste.

Weiche Knie oder Schmetterlinge im Bauch?

1974 veröffentlichten die Psychologen ihr Experiment im Journal of Personality and Social Psychology – mit Ergebnissen, die bis heute schmunzeln lassen: Ein Drittel der Männer, die jener Frau auf der schwankenden Hängebrücke begegnete, rief sie später an. Nach der Überquerung der stabilen Brücke nahmen dagegen nur elf Prozent der Männer Kontakt auf. Offenbar projizierten die Probanden ihre Aufregung auf die Frau und wähnten sich zu ihr hingezogen. Das verrieten auch die Texte, die die Männer schrieben: Auf der schwankenden Brücke enthielten die Schriftstücke mehr sexuelle Bezüge [1].

Die falsche Zuordnung des Gefühls zu einem Ereignis bezeichnen Psychologen als „Fehlattribution“. Dahinter steht, dass sich weiche Knie und Schmetterlinge im Bauch ja tatsächlich ähnlich anfühlen: In beiden Fällen schlägt das Herz fester, der Puls beschleunigt sich. „Mann“ schwitzt vielleicht.

Nun sind wir nicht jeden Tag verliebt und schon gar nicht begeben wir uns regelmäßig auf eine schwankende Hängebrücke. Doch die Kommunikation zwischen Herz und Hirn beeinflusst unser Leben permanent.

Der immergleiche Herzschlag ist gefährlich

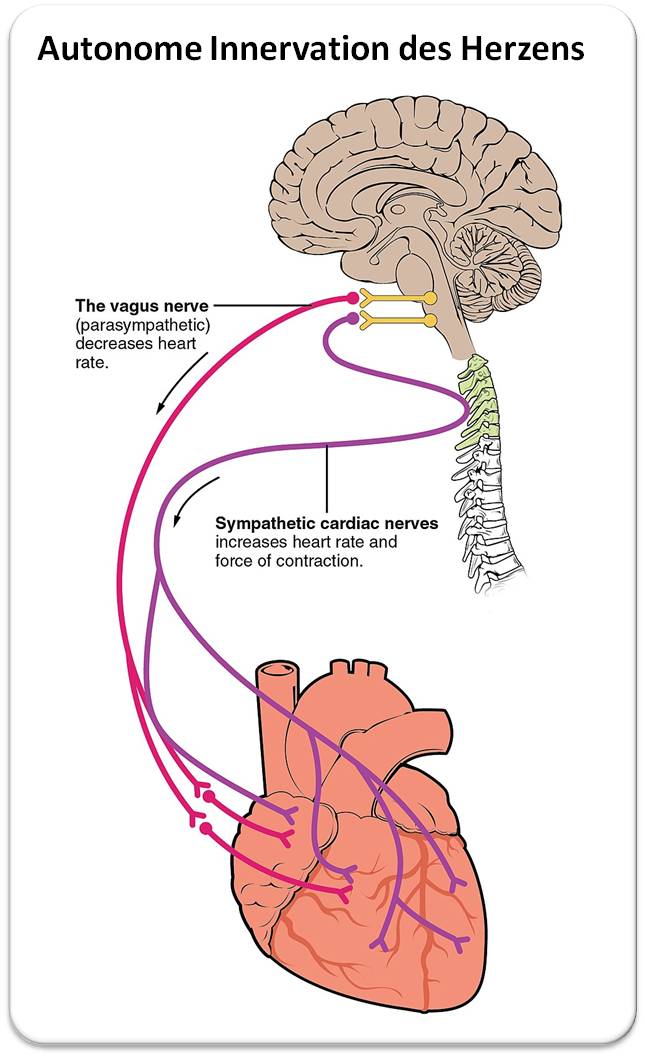

Beide Organe sind gewissermaßen über eine Standleitung verbunden, das autonome Nervensystem. „Autonom“ heißt es, weil es sich nicht direkt willentlich beeinflussen lässt. Es besteht aus Sympathicus und Parasympathicus. Die beiden Nervensysteme werden überwiegend vom Hirnstamm gesteuert und wirken als Gegenspieler. Abbildung 1.

| Abbildung 1. . Sympathicus und Parasympathicus regulieren die Herzaktivität (Bild von Redn. eingefügt aus: OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site; Fig. 19.32. http://cnx.org/content/col11496/1.6/ Lizenz: cc-by) |

Der Sympathicus aktiviert uns und sorgt für die notwendigen körperlichen Reaktionen auf Angriff und Flucht. Er lässt unser Herz beispielsweise bei Bedrohung schneller schlagen und erhöht den Muskeltonus. Er sorgt für ein rotes Gesicht in einer peinlichen Situation oder für hektische Flecken bei einem Vortrag.

Der Parasympathicus dagegen bringt uns in die Ruhe. Er verlangsamt die Atmung und lässt das Herz gemächlich schlagen. Auf diese Weise halten sich Entspannung und Anspannung beim gesunden Menschen ständig die Waage. Im Nebeneffekt ist der Herzschlag variabel. Er passt sich ständig der jeweiligen Situation an. Eine hohe Herzratenvariabilität gilt als Zeichen einer vitalen Herz-Hirn-Connection und letztlich von Gesundheit. „Eine starre Herzfunktion ist dagegen lebensbedrohlich und kann zum plötzlichen Tod führen“, sagt Neurologe Arno Villringer vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig.

Ein Abbild des Herzens im Hirn

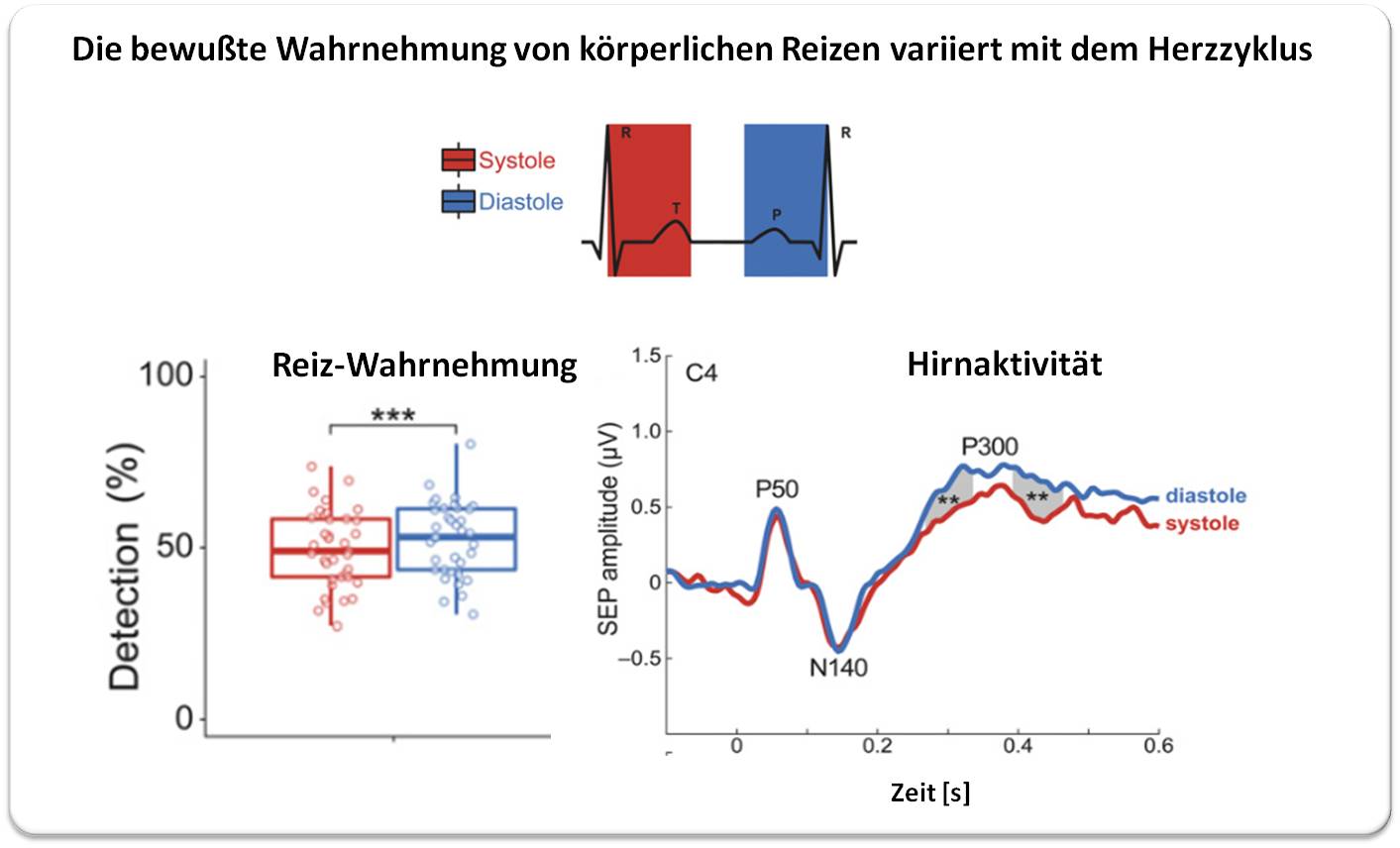

Villringer interessiert sich für feinstimmige Kommunikation zwischen Gehirn und Herz. Dafür analysieren Forscher seiner Arbeitsgruppe das Elektrokardiogramm und die Hirnströme gleichzeitig. Sie gleichen das Muster elektrischer Erregung in beiden Organen im Detail miteinander ab. Es fällt auf, dass bestimmte Regionen des Gehirns synchron mit dem Herzen aktiviert werden. Es kommt zu einem gewissen Gleichklang in beiden Organen. Messbar wird das im so genannte Herzschlag-evozierten Potential (Heartbeat-evoked Potential, kurz: HEP). Infolge der elektrischen Erregungsausbreitung im Herzgewebe, die zur Kontraktion des Herzmuskels führt, entsteht eine elektrische Spannung. Diese lässt sich im Gehirn als Erregung messen. Vor allem in der Inselregion des Gehirns konnte Villringer diese rhythmische Korrelation mit dem Herzen feststellen. Es handelt sich quasi um ein Abbild des pumpenden Herzens im Hirn. Abbildung 2.

| Abbildung 2 . Links: Während der systolischen Phase (rot) werden schwache äussere Reize weniger stark wahrgenommen als in der diastolischen Phase (blau). Rechts: Ein Teil der Gehirnaktivität (“P300”) ist in der systolischen Phase unterdrückt (Bild von Redn. eingefügt ; Quelle: AL et al., PNAS (2020), [2]; Lizenz cc-by) |

Der Neurologe geht davon aus, dass das HEP aber weit mehr besagt. Es ist nämlich bei verschiedenen Menschen unterschiedlich hoch. „Wir vermuten, dass das Gehirn zwei unterschiedliche Modi hat. Wenn das HEP hoch ist, konzentriert man sich auf den eigenen Körper, die Innenwelt. Im zweiten Modus ist das HEP niedrig: Man wendet sich der Außenwelt zu, im evolutiven Kontext waren das etwa Nahrungssuche und Angriff“, sagt Villringer. Zu dieser Deutung passt ein weiterer Befund: Wenn das HEP groß ist, nehmen Probanden einen äußeren elektrischen Reiz am Finger schwächer wahr. Umgekehrt nehmen sie diesen intensiver wahr, wenn das HEP kleiner ist. Dies beschrieb Villringers Team 2020 im Fachblatt PNAS [2].

Wie der Herzschlag das Denken und Fühlen verändert

Noch ist unklar, ob die Höhe des HEP und damit die Größe des Abbilds des Herzens im Hirn nur von der Situation abhängt oder auch eine Persönlichkeitseigenschaft ist. Fest steht nur, dass der Einfluss des Herzens auf das Gehirn so ausgeprägt ist, dass sich sogar der Herzschlag auf die Wahrnehmung und das Denken auswirkt.

Wieder untersuchte Villringers Team dazu, wie stark Probanden einen elektrischen Reiz am Finger empfinden. Wenn das Herz sich zusammenzieht und Blut in den Körper pumpt, also in der so genannten systolischen Phase, spüren sie den Reiz nicht so intensiv. Das könnte daran liegen, vermuten die Forscher, dass just in diesem Moment Rezeptoren in den großen Blutgefäßen eine Information über den Blutdruck ans Gehirn übermitteln. Der Informationsschwall dieser so genannten Barorezeptoren nimmt das Gehirn offenbar ziemlich in Beschlag. Eindrücke der Außenwelt erreichen uns in diesem Moment nur gedämpft. In der folgenden Diastole dagegen registrieren Probanden einen äußeren elektrischen Reiz intensiver. In dieser Phase füllt sich das Herz wieder mit Blut.

Es war nicht der erste Befund dieser Art. Ein Experiment von Psychologen um Ruben Azevedo von der Universität in London ist laut Villringer das wohl beunruhigendste Ergebnis zum Einfluss des Herzschlags. Azevedo zeigte 30 Probanden in schneller Folge Fotos von Gesichtern – entweder schwarzer oder weißer Männer gefolgt von einer Waffe oder einem Werkzeug. Möglichst rasch sollten die Testpersonen zuordnen, ob einem hellhäutigen oder dunkelhäutigen Mann ein Werkzeug oder eine Waffe folgt. Dabei erfassten die Experimentatoren auch den Herzschlag. Wenn das Herz sich zusammenzog und Blut in die Gefäße strömte, folgten die Teilnehmer signifikant häufiger ihrem Vorurteil: Sie wiesen einem schwarzen Mann eine Waffe zu. In dieser Phase wird das Gehirn so sehr von den Barorezeptoren in Beschlag genommen, dass für die kritische Selbstreflexion nicht mehr genug Hirn übrigbleibt, argumentiert Azevedo 2016 in Nature Communications [3].

Wenn das Gehirn leidet, schwächelt das Herz

Herz und Hirn stehen in einer innigen Verbindung. Aus dieser Perspektive verwundert es nicht, dass sich viele neurologische Erkrankungen auf das Herz auswirken können. Wer an einer Depression leidet, hat beispielsweise ein doppelt so hohes Risiko einen Herzinfarkt oder einen plötzlichen Herztod zu erleiden. Bei knapp 62 Prozent der Schlaganfallpatienten sitzen in den Herzgefäßen Plaques. Und ein Herzinfarkt nach dem Hirnschlag ist eine gefürchtete Komplikation auf den Intensivstationen.

Und sogar auf Stress hin können kerngesunde Menschen eine Herzmuskelschwäche entwickeln. Dieses Krankheitsbild beschrieb ein japanischer Arzt in den neunziger Jahren und benannte es als „Takotsubo-Syndrom“.

„Die Betroffenen kommen in die Notaufnahmen verängstigt, mit Brustschmerzen und Atemnot“, erzählen Victor Schweiger und Julien Mereier aus der Arbeitsgruppe des Kardiologen Christian Templin vom Universitätsspital Zürich. „Manchmal erzählen sie, dass am Tag vorher der Mann gestorben ist. In der Katheteruntersuchung sind dann alle Gefäße offen.“ Die linke Herzkammer pumpt allerdings weniger effizient als gewöhnlich. Die Herzspitze ist ballonartig erweitert, die Hauptschlagader dagegen verengt.

Auf die leichte Schulter darf man die stressbedingte Herzschwäche nicht nehmen, warnen die beiden angehenden Kardiologen. Die Betroffenen brauchen eine Reha, um sich zu erholen. Ihr Risiko zu sterben, ist erhöht. „Es ist nicht nur etwas Psychisches, wie viele glauben, sondern eine körperliche Erkrankung“, betont Schweiger.

Gebrochenes Herz mit Folgen

Das legt auch eine Untersuchung der Gehirne von Patienten mit funktioneller Magnetresonanztomografie nahe, die Templin 2019 der Fachwelt vorstellte [4]. Danach ist die Verarbeitung emotionaler Eindrücke bei den Betroffenen in verschiedenen Gehirnarealen weniger ausgeprägt. Diese verminderte Konnektivität fiel besonders in der Amygdala, dem Hippocampus und dem Gyrus cinguli auf, die für die Kontrolle von Emotionen entscheidend sind. Amygdala und Gyrus cinguli sind zudem an der Steuerung des autonomen Nervensystems beteiligt und können darüber auch die Herzfunktion beeinflussen.

Wie das Gehirn bei einem emotionalen Ereignis das Herz stresst, ist gleichwohl nicht genau verstanden. Eine Schlüsselrolle kommt wohl dem Stresshormon Adrenalin zu. Künstlich gegebenes Adrenalin kann in Tieren eine Herzmuskelschwäche auslösen. In den Patienten sind die Spiegel bestimmter Katecholamine, zu denen die Botenstoffe Adrenalin, Dopamin und Noradrenalin gehören, ein bis drei Tage nach dem Auftreten des Takotsubo-Syndroms deutlich höher als in Gesunden. Bekanntermaßen schadet ein Übermaß an Katecholaminen auf Dauer dem Herzen.

Auch nach einem Schlaganfall sind die Pegel der Katecholamine erhöht. An diesem Punkt schließt sich der Kreis: Ein schwächelndes Herz kann nicht nur eine Reaktion auf heftigen Liebeskummer oder einen Todesfall sein. Auch neurologische Ereignisse gehen gar nicht selten, nämlich in 7,6 Prozent der Fälle, einem Takotsubo-Syndrom voraus. Das konnte Templins Team in den Daten des weltweit größten Registers mit mittlerweile mehr als 4.000 Patienten erkennen [4]. „Meist liegen nur ein bis zwei, maximal zehn Tage zwischen dem Erstereignis im Hirn und der stressbedingten Herzmuskelschwäche“, sagt Schweiger.

Wie neurologische Erkrankungen und seelisches Leid dem Herzen zusetzen, versucht die junge Disziplin der Psychokardiologie zu ergründen. „Es ist schon verblüffend“, sagt Schweiger. „Trauer, Ärger und Freude können organische Veränderungen an einem so wichtigen Organ hervorrufen.“

Als ob Johann Wolfgang von Goethe es schon vor zweihundert Jahren geahnt hätte, als er über die Liebe dichtete: „Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr.“

[1] Donald D, et al.: Some evidence for heightened sexual attraction under conditions of hig anxiety. Journal of Personality and Social Psychology, 1974, 30 (4). (zum Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4455773/)

[2] Al E, et al.: Heart–brain interactions shape somatosensory perception and evoked potentials. PNAS, 2020 Mai, 117 (19) 10575-10584. (zum Volltext: https://www.nature.com/articles/ncomms13854)

[3] Azevedo R, et al.: Cardiac afferent activity modulates the expression of racial stereotypes. Nature Communications, 2016 Januar, 8 (13854). (zum Volltext: https://academic.oup.com/eurheartj/article/40/15/1183/5366976?login=false)

[4] Templin C, et al.: Altered limbic and autonomic processing supports brain-heart axis in Takotsubo syndrome. European Heart Journal, 2019 April, 40 (15): 1183–1187. (zum Volltext https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1915629117)

*Der Artikel ist am 1.10.2022 auf der Website https://www.dasgehirn.info/ unter dem Titel "Die Herz-Hirn Connection" erschienen https://www.dasgehirn.info/grundlagen/herz/die-herz-hirn-connection und steht unter einer CC-BY-NC-SA Lizenz.

www.dasGehirn.info ist ein Projekt der Klaus Tschira Stiftung, der Neurowissenschaftlichen Gesellschaft e.V. in Zusammenarbeit mit dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe.

Verwandte Artikel im ScienceBlog

Nora Schultz, 13.10.2022: Neurokardiologie - Herz und Gehirn bilden ein System

Artikel von Susanne Donner unter: https://scienceblog.at/susanne-donner