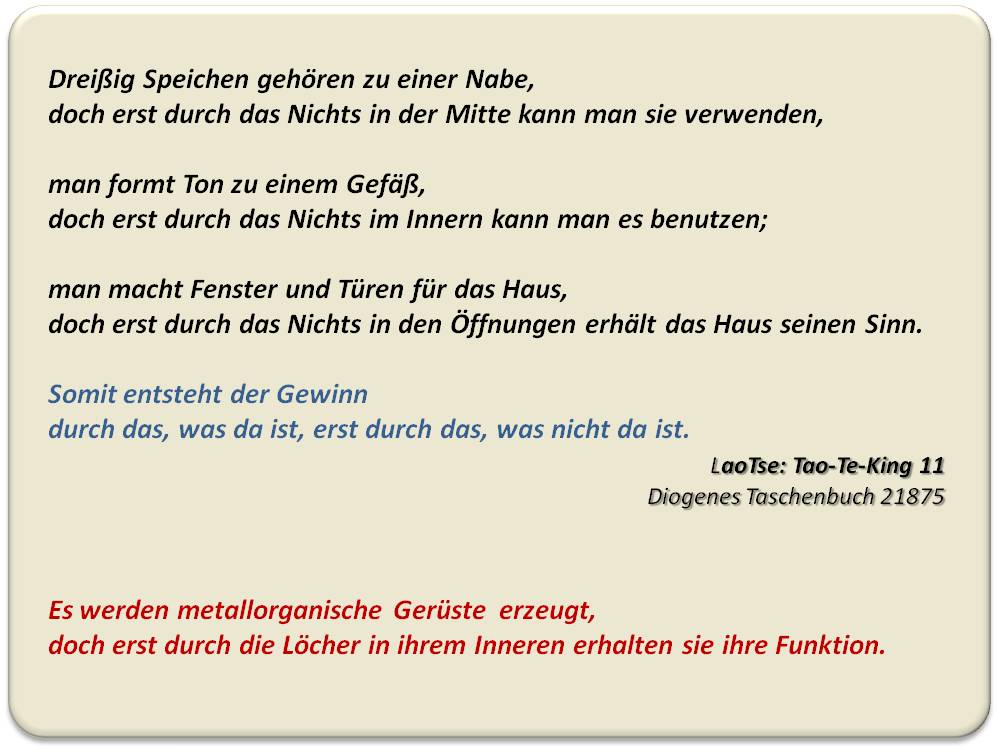

Metallorganische Gerüste schaffen neue Räume für die Chemie - Nobelpreis in Chemie 2025

Metallorganische Gerüste schaffen neue Räume für die Chemie - Nobelpreis in Chemie 2025Mo, 13.10.2025— Inge Schuster

Mit dem Nobelpreis in Chemie 2025 wurden drei Chemiker für "die Entwicklung von metallorganischen Gerüsten" ausgezeichnet. Es ist dies eine neue Form von molekularer Architektur (Metal-Organic Frameworks - MOFs, in der sich mit organischen Verbindungen verknüpfte Metallionen zu porösen Kristallen organisieren, die voll von winzigen Hohlräumen sind. Durch diese Hohlräume können Gase und andere Chemikalien strömen, um hier gezielt gespeichert, transportiert oder selektiv umgesetzt zu werden. Das Potential dieser Gerüste ist enorm, bisher ungeahnte Möglichkeiten für maßgeschneiderte Materialien mit neuen Funktionen werden realisierbar. Laufende Verbesserungen hinsichtlich Stabilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz haben zur Anwendung von MOFs in einigen industriellen Prozessen geführt: beispielsweise um im großen Maßstab Kohlendioxid abzuscheiden, giftige Gase zu absorbieren und in harmlose umzuwandeln, Wasser aus der Wüstenluft zu gewinnen oder chemische Reaktionen zu katalysieren.

"Stellen Sie sich vor, dass mit den Werkzeugen der Chemie völlig neue Materialien mit bisher unbekannten Eigenschaften geschaffen werden könnten." so leitete Heiner Linke, der Vorsitzende des Nobelkomitees für Chemie die Bekanntgabe der diesjährigen Nobelpreisträger für Chemie ein. "Für die Entwicklung derartiger neuer, aus Metallionen und organischen Molekülen zusammengesetzten Materialien und das Aufzeigen ihres enormen Potentials für Forschung, industrielle Anwendung und insbesondere auch zur Lösung drängender Umweltprobleme" wurden drei Chemiker - Susumu Kitagawa (Kyoto University, Japan), Richard Robson (University of Melbourne, Australia) und Omar M. Yaghi (University of California, Berkeley, CA, USA) ausgezeichnet [1].

Die Fortschritte in Synthesemethoden verbunden mit neuen Techniken der Analyse und Strukturaufklärung haben In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dazu geführt, dass praktisch jede nur denkbare organische (d.i. Kohlenstoff-basierte) Verbindung hergestellt werden konnte. Dies galt sowohl für einzelne Moleküle als auch für durch Verknüpfung von Molekül(teil)en entstehende Makromoleküle - beispielsweise in der Polymerchemie, wo durch Verknüpfung kleiner sich wiederholender Einheiten eine enorme Fülle an unterschiedlichsten Kunststoffen geschaffen wurde oder in der Peptidchemie, wo es Helmut Zahn 1963 erstmals gelang das aus 51 Aminosäuren bestehende Hormon Insulin zu synthetisieren. Für Chemiker schienen somit die wesentlichen Fragen zur Synthese organischer Verbindungen geklärt zu sein, zumindest was langkettige Polymere betraf - viele von uns wandten sich den damals gerade aufkommenden, überaus faszinierenden biochemisch-/molekularbiologisch orientierten Sparten der Chemie zu.

Ein wichtiges Problem blieb allerdings noch lange ungelöst. Es betraf die Synthese von ausgedehnten vernetzten Polymeren. Bis vor Kurzem (d.i. vor dem mit dem Nobelpreis für Chemie 2024 ausgezeichneten KI-Modell alpha-Fold) war es kaum möglich aus der chemischen Zusammensetzung vorauszusagen, welche 2D-/3D-Struktur ein Polymer einnehmen würde und damit war es schwierig dessen Herstellungsprozess zu kontrollieren oder auch Prognosen zur Funktion des erzeugten festen polymeren Produkts zu treffen.

Eine geniale Idee von Richard Robson

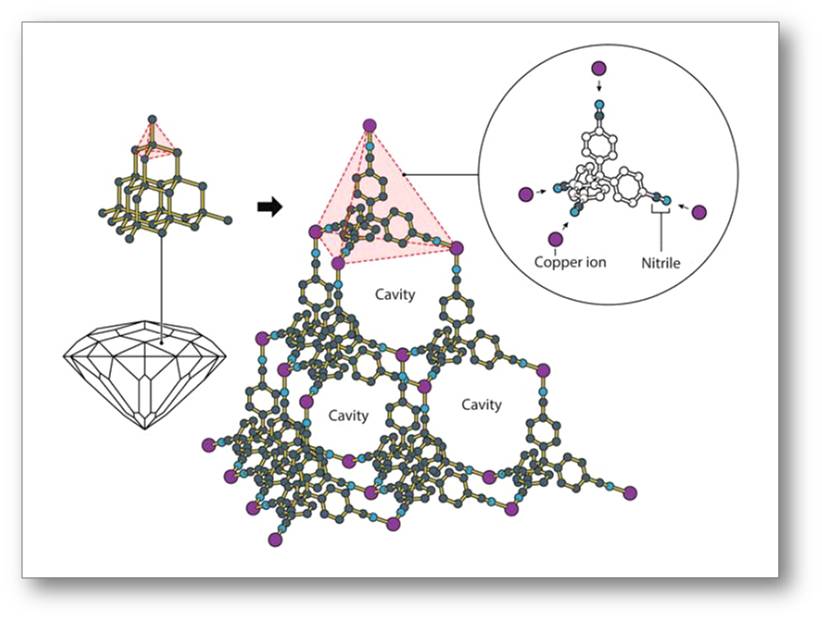

Der ursprünglich aus England stammende, seit 1966 an der Universität Melbourne lehrende Chemiker Richard Robson (*1937) stellte sich der Herausforderung aus ausgewählten chemischen Bausteinen ausgedehnte Strukturen mit definierter Raumstruktur zu schaffen. Über viele Jahre probierte er an den damals ersten Kugel-Stäbchen Molekülmodellen (Kugeln repräsentierten die Atome, Stäbchen die Bindungen zwischen den Atomen), wie ausgedehnte geordnete Strukturen von Polymeren gestaltet werden könnten. Inspiriert von der Struktur des Diamanten, in der jedes Kohlenstoffatom in räumlicher Anordnung eines Tetraeders an jeweils vier andere C-Atome (im Winkel von 109,50) bindet (Abbildung 1 links), ahmte er diesen Aufbau mit zwei unterschiedlichen Bausteinen nach: er brachte positiv geladene Kupfer-Ionen (diese entsprachen den Kugeln im Molekülmodell), die ebenfalls in Tetraeder-Anordnung an jeweils vier andere Atome binden, mit einem relativ steifen, vierfach verzweigten organischen Molekül (abgekürzt: "Tetranitril") zusammen, das, entsprechend den Stäbchen im Molekülmodell, die Metalle verbinden sollte. Das Linker-Molekül sollte dabei über seine vier Nitril(-C≡N)-Gruppen an die Kupfer-Ionen andocken. Wie geplant organisierten sich Kupferionen und Tetranitrile tatsächlich zu einem geordneten dreidimensionalen kristallinen Gerüst von diamantähnlichem Aufbau. Abbildung 1.

|

Abbildung 1: 3D-Gerüst der Kohlenstoffatome im Diamanten >/strong>(links) und der Tetranitrilo (4’,4″,4‴,4⁗-tetracyanotetraphenylmethane) -Cu'-Komplexe (Mitte, Ausschnitt rechts). Kohlenstoff: dunkelgrau, Sickstoff (N): blau, Cu-Ionen: violett, Bild: ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences . Lizenz cc-by-nc. |

Im Gegensatz zur kompakten Struktur eines Diamanten wies das Gerüst allerdings zahllose relativ große Hohlräume auf, die mit Lösungsmittel und gelösten Substanzen gefüllt waren. Robson erkannte sofort, dass eine solche Struktur enormes Potential für verschiedenste Anwendungen besitzen sollte: derartig planbare Strukturen würden kleinere Moleküle temporär in die Hohlräume aufnehmen können und so als Speicher, als molekulare Siebe, Ionenaustauscher und nach entsprechender Modifizierung der organischen Linker auch als Katalysatoren funktionieren. 1989 publizierte er die bahnbrechenden Ergebnisse mit seinen Überlegungen zu möglichen Anwendungen solcher neuen Materialien und forschte weiter an nach demselben Prinzip synthetisierten Gerüsten mit Hohlräumen, die für die Aufnahme spezifischer Moleküle optimiert wurden. Allerdings waren viele dieser Konstrukte instabil und für eine kommerzielle Anwendung wenig geeignet.

Durchbrüche in der Forschung an metallorganischen Gerüsten

Mit seinem innovativen Ansatz hatte Robson 1989 ein völlig neues, später als Metallorganic Frameworks (MOFs) bezeichnetes Forschungsgebiet geschaffen. Ein Gebiet, das von vielen Chemikern zwar als nutzlos angesehen wurde, in das aber andere mit entsprechendem Pioniergeist wie die Laureaten Susumu Kitagawa und Omar Yaghi einstiegen und im Lauf der 1990er-Jahre unabhängig voneinander zu bahnbrechenden Entdeckungen gelangten.

Susuma Kitagawa: eine neue Generation von stabilen MOFs mit flexiblen Eigenschaften

Nach seinem Lebensmotto - "das Nützliche im Nutzlosen zu sehen" [2] - begann der Japaner Susumu Kitagawa (*1960) an der Verbesserung von MOFs zu forschen; 1997 gelang es ihm stabile metallorganische Gerüste zu bilden, die von offenen Kanälen durchzogen waren. Diese Materialien konnten getrocknet werden, die Kanäle anschließend mit Gasen - Methan, Stickstoff oder Sauerstoff - reversibel gefüllt und entladen werden, ohne dass das Gerüst seine Form änderte.

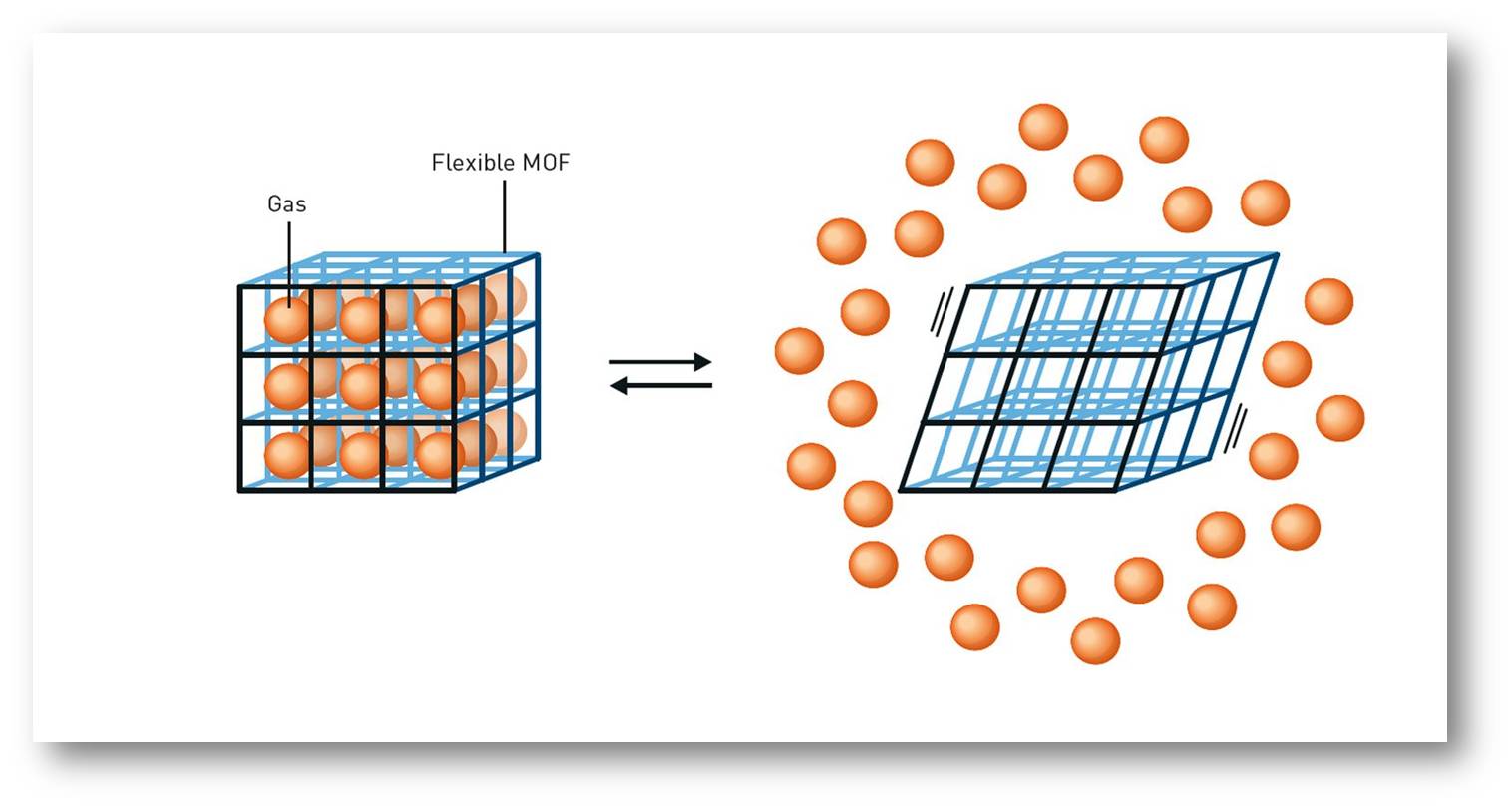

|

Abbildung 2: .Kitagawas flexible MOFs - "weiche poröse Kristalle". ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences . Lizenz cc-by-nc |

Kitagawa stellte die Vorteile seiner MOFs gegenüber Zeolithen, d.i. natürlich vorkommenden mikroporösen Mineralien aus der Gruppe der Aluminiumsilikate, heraus, die seit langem u.a. in Gasabscheidung und Gasreinigung kommerziell angewandt wurden: Vor allem böten die MOFs wegen der größeren Oberfläche ihrer Poren eine viel höhere Kapazität für die Gasaufnahme/-Speicherung und auf Grund der Modifizierbarkeit der Porenoberfläche eine bessere Selektivität für die aufzunehmenden Substanzen.

1998 postulierte Kitagawa dann, dass mit Hilfe von flexiblen molekularen Bausteinen auch biegsame MOFs - "weiche poröse Kristalle" - erzeugt werden könnten, dynamische Strukturen, die unter Einfluss von äußeren Stimuli wie u.a. Druck, Temperatur und Licht ihre Gestalt ändern. Abbildung 2. In Folge wurden zahlreiche derartige MOFs synthetisiert, die reversibel ihre Form ändern, wenn sie mit verschiedenen Substanzen beladen oder entladen werden.

Omar M. Yaghi: extrem stabile MOFs mit enorm großen Oberflächen der Poren

Omar M. Yaghi (*1960), der aus einer armen Familie in Jordanien stammt, hatte in den US studiert und dort Anfang der 1990er Jahre begonnen mit den damals neuen Methoden des "rational design" ausgedehnte metallorganische Gerüste zu erzeugen, indem er chemische Bausteine wie Legosteine miteinander verband. 1995 beschrieb er zweidimensionale Materialien, die durch Kupfer oder Kobalt zusammengehalten wurden, in ihren Zwischenräumen mit Molekülen beladen werden konnten und bis 3500C stabil waren.

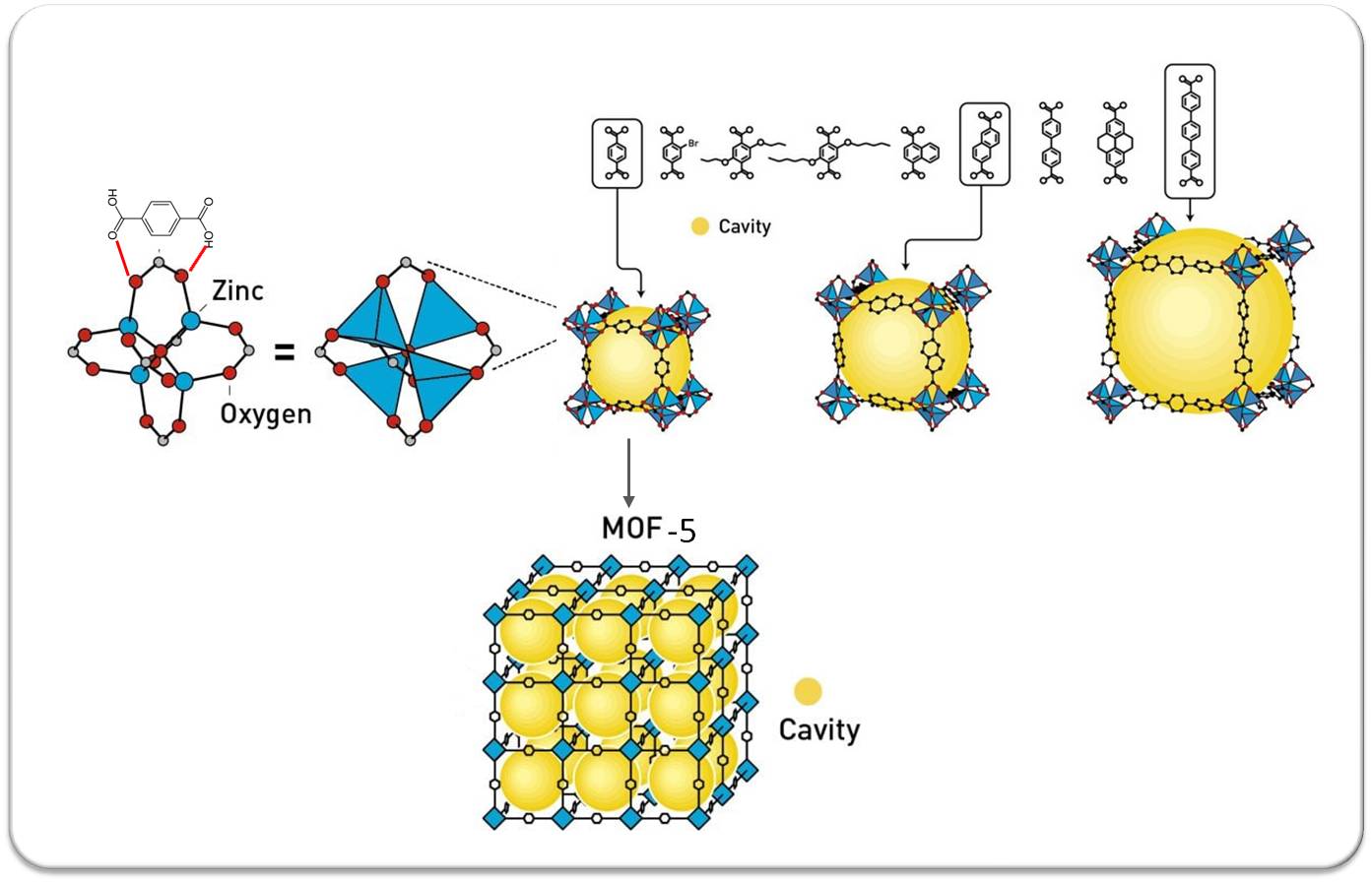

|

Abbildung 3: Das Musterbeispiel MOF-5 und Variationen. Die Elementarzelle von MOF-5 setzt sich aus Zn4O an den Ecken und Terephthalsäure als Linker an den Kanten (links und Mitte) zusammen und bildet ein hochporöses, geordnetes kubisches Kristallgitter (Mitte unten). Durch Modifikation des Linkermoleküls werden die Größe der Hohlräume und auch die Funktionalität des MOFs variiert. Bild modifiziert nach ©Johan Jarnestad/Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften. Lizenz cc-by-nc. |

Mit MOF-5 präsentierte er 1999 das erste bis 300oC stabile dreidimensionale Gerüst, ein primitives kubisches Kristallgitter, das sich aus Zinkoxid-Einheiten an den Ecken und Terephthalsäure als Linker an den Kanten aufbaut und als Musterbeispiel für MOFs gilt. Abbildung 3 (links und unten). Mit 2900 m2/g weist MOF-5 eine enorm große innere Oberfläche der Hohlräume auf (etwa 40 % der Größe eines Fußballfeldes und bis zu 10-fach höher als bei den oben erwähnten Zeolithen) und ein Volumen der Hohlräume von 0,6 cm3/ml. In weiterer Folge modifizierte Yaghi MOF-5, indem er den organischen Linker variierte und so Gerüste mit unterschiedlich großen Hohlräumen schuf, die unterschiedliche Kapazitäten für die Speicherung von Gasen zeigten (Abbildung 3).

Yaghi hat u.a. auch MOFs entwickelt (z.B. MOF-303; Abbildung 4, links oben), die selbst in Wüstengebieten Wasser direkt aus der Luft absorbieren. Er hat 2021 das Spinoff H2MOF gegründet, um für solche Gebiete kleine Anlagen zur Wassergewinnung zu vermarkten, die bis zu 5 Liter Trinkwasser im Tag produzieren können.

Eine Architektur, die Räume für die Chemie enthält

Das Gebiet der MOFs ist rasant gewachsen - bislang wurden schon über 100 000 verschiedene MOFs designt, synthetisiert, analysiert und evaluiert. Es ist eine Chemie der Hohlräume: Mit Hilfe unterschiedlicher Metalle (vor allem Aluminium, Kupfer, Eisen, Zink, Magnesium) und einer breiten Palette verschiedenster organischer Linker wurden Größe, Oberfläche, physikalisch-chemische Eigenschaften und Funktionalität der Hohlräume für die jeweilige Anwendung optimiert.

|

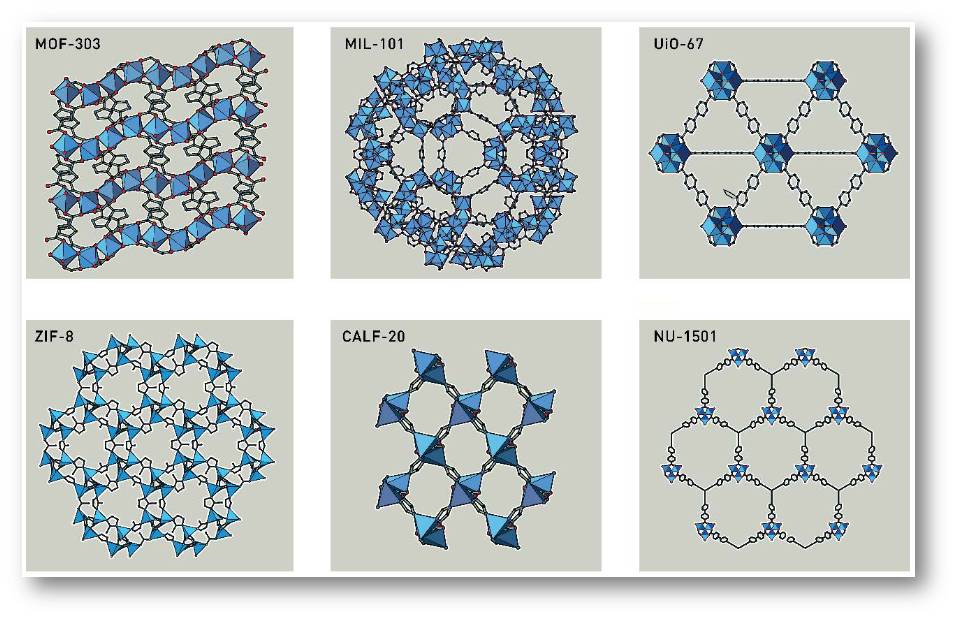

Abbildung 4: Beispiele für Gerüststrukturen: MOF-303 kann Wasser aus Luft mit niedriger Luftfeuchtigkeit in der Nacht aufnehmen, bei Erwärmung tagsüber freigeben. MIL-101 mit seinen riesigen Hohlräumen wurde zur Speicherung großer Mengen H₂ und CO₂ aber auch zur Katalyse des Abbaus von Antibiotika und Rohöl in Abwasser verwendet. UiO-67 wurde zur Adsorption von "Ewigkeitschemikalien" (PFAS) aus Wasser eingesetzt. ZIF-8 wurde zur Gewinnung von Seltenerdmetallen aus Abwasser evaluiert. CALF-20 hat eine außergewöhnliche Kapazität zur CO₂ Aufnahme; 60NU-1501 wurde für die Speicherung und Freisetzung von Wasserstoff bei Normaldruck optimiert. ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences. Lizenz cc-by-nc. |

Für akademische Forschung und kommerzielle Anwendung besonders wichtig sind faszinierende für die Adsorption von Gasen - CO2, H2, Methan - entwickelte MOFs -mit inneren Oberflächen bis zu 10.000 m2/g -, aber auch Strukturen die durch Adsorption von Stoffen im Abwasser (Medikamenten, PFAS, etc.) und deren Abbau zur Lösung von Umweltproblemen beitragen können. Abbildung 4 zeigt einige Beispiele.

MOFs bieten auch eine Fülle von Möglichkeiten für die (bio)medizinische Forschung und Anwendung, u.a. für die Separation von Biomolekülen, für Bildgebung und Diagnostik und als Transportvehikel für Arzneimittel zum Wirkort.

Zur Anwendung von MOFs

36 Jahre nach der Entdeckung durch Robson hat trotz des enormen Potentials und überzeugender Laborergebnisse nur eine Handvoll der bis jetzt synthetisierten MOFs den Übergang von Grundlagenforschung zur Kommerzialisierung geschafft. Wesentliche Gründe dafür liegen darin, dass für einen effizienten Einsatz vor allem bei der Abscheidung von CO2, bei der Luftreinigung, der Speicherung von synthetischen Kraftstoffen oder der Entfernung von Verschmutzungen aus Gewässern enorm hohe Mengen an MOFs bereitgestellt werden müssen. Dies bedeutet, dass die im Labor entwickelte Synthese auf industrielle Massenproduktion von jährlich vielen Kilotonnen hochskaliert werden muss, Prototypen geschaffen und auf Wirksamkeit und Sicherheit getestet werden müssen, aber in vielen Fällen geeignete neue Anlagen und eine Finanzierung der derzeit noch teuren Herstellungskosten fehlen.

Derzeit gibt es weltweit mehr als 50 Unternehmen - große Konzerne wie BASF bis zu Start-ups, die MOFs für spezielle industrielle Anwendungen entwickeln und/oder kommerziell anbieten. So erzeugt die BASF seit 2023 CALF-20 (Abbildung 4) für die Abscheidung von CO2 im Ausmaß von jährlich Hunderten Tonnen und versorgt damit Firmen wie Svante Technologies Inc., die CO2 aus ihren Rauchabgasen und aus der Luft entfernen. Die US-Firma Numat hat sich nach langer Forschung auf Produkte zur Speicherung und Trennung von (giftigen) Gasen spezialisiert. Das bereits erwähnte Spin-off H2MOF hat neben der Wassergewinnung aus trockenster Luft auch die Entwicklung von Wasserstoffspeichern bei niedrigem Druck und niedriger Umgebungstemperatur, die direkt in Fahrzeugen eingesetzt werden können im Programm. Auch das deutsche Frauenhofer Institut entwickelt MOFs zur Wasserstoffspeicherung. Zu den frühesten kommerziellen Anwendungen der MOFs zählt die Adsorption von Ethylen (CH2-CH2) im Früchtetransport, um zu verhindern, dass das von Früchten freigesetzte Gas diese zu schnell reifen lässt.

Alles in allem haben MOFs einen wichtigen neuen Wirtschaftszweig begründet. Das Marktforschungsinstitut GlobalMarketInsights (https://www.gminsights.com/) beziffert das Marktvolumen für metallorganische Gerüste auf rund 10 Milliarden Dollar im Jahr 2024, erwartet für die nächsten Jahre zweistellige Zuwächse und rechnet 2034 mit einem Marktvolumen von 29, 2 Milliarden Dollar. Die Dringlichkeit Treibhausgasemissionen zu reduzieren, die Wasserversorgung sicher zu stellen und Energiespeicher herzustellen, kann den Markt noch stärker wachsen lassen. Die Würdigung der MOFs durch den Nobelpreis für Chemie 2025 wird sicherlich dazu beitragen das Interesse vieler Forscher an diesem Gebiet zu erregen und ihm zu neuen Durchbrüchen verhelfen.

[1] Nobelpreis in Chemie 2025: Price announcement . Video 33:22 min. https://www.youtube.com/watch?v=0d02ONEXWkc

[2] The Royal Swedish Academy of Sciences: The Nobel Prize in Chemistry 2025 - Popular Science Background: They have created new rooms for chemistry. https://www.nobelprize.org/uploads/2025/10/popular-chemistryprize2025-1.pdf

Weitere Information

The Royal Swedish Academy of Sciences: Nobelpreis in Chemie 2025- Scientific background - Advanced information: Metal organic frameworks. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2025/advanced-information/

Berkeley: This water harvester can turn desert air into drinkable water (06.2018) Video: 3:07 min. https://www.youtube.com/watch?v=-6T3ICXWqjc

Omar Yaghi: Shaping Water Behavior in Water Harvesting from Air (03.2023). Lecture: 58:06 min. https://www.youtube.com/watch?v=FoVGWHAmA7I

Tang Prize. A Pioneer in Reticular Chemistry: Shaping a Sustainable Future - Omar M. Yaghi. (04.2025) Video: 45:43 min. https://www.youtube.com/watch?v=bzM_qeOumss

Rojas Lab. Nobel Prize 2025: The Chemistry of MOFs Explained! (07.10.2025) Video 8:19 min. https://www.youtube.com/watch?v=c5fC1Xz2hDo

Artikelsammlung zu Nobelpreisen im ScienceBlog

Redaktion, 06.10.2025: Der Nobelpreis ist nach wie vor die ultimative Auszeichnung für exzellente Wissenschaft - daher auch ein Topthema im ScienceBlog